本記事では

妊婦健診って何をするの?

持ち物や服装は?

費用はどのくらいかかるの?

こういった疑問にお答えします。

健診スケジュール

一般的な健診スケジュールは以下となり、合計14回程度が目安と言われています。

妊娠2ヶ月(4週)~3ヶ月(11週) :2週間に1回

妊娠4ヶ月(12週)~6ヶ月(23週) :4週間に1回

妊娠7ヶ月(24週)~9ヶ月(35週) :2週間に1回

妊娠10ヶ月(36週)~ :1週間に1回

【参考】

妊娠初期…妊娠1ヶ月(0週)~4ヶ月(15週)

妊娠中期…妊娠5ヶ月(16週)~7ヶ月(27週)

妊娠後期…妊娠8ヶ月(28週)~10ヶ月(39週)

健診内容

一般的な妊婦検診の内容を紹介します。

- 尿検査

尿の中に尿たんぱくや尿糖が出ていないかを確認します。尿たんぱくが出ていれば妊娠高血圧症候群、尿糖が出ていれば妊娠糖尿病を疑い、検査や治療を行います。検査前の食事などの影響もあるため、一度出ただけでは様子見となる場合があります。尿量が足りなくならないよう、トイレは検査直前は控えましょう。

- 体重測定

妊娠中の体重増加をチェックします。急激な増加は妊娠高血圧症候群などのリスクにつながるため、必ず計測します。

- 血圧測定

最高血圧140mmHg以上、最低血圧90mmHg以上の場合は、妊娠高血圧症候群を疑います。

- 子宮底長測定

妊娠中期ごろからお腹周りを測定し、赤ちゃんが順調に育っているかをチェックします。

子宮底長:恥骨のすぐ上~子宮の一番上(子宮底)までの長さ

- 浮腫(むくみ)検査

足のすねや甲を指で押して、むくみがあるかをチェックします。妊娠中期以降にむくみがひどい場合は妊娠高血圧症候群を疑います。

- 内診

妊娠初期と妊娠10ヶ月に行います。内診台で子宮の大きさや硬さをチェックします。妊娠10ヶ月になると子宮口の開き具合も確認します。内診が行われる回数は病産院によって異なります。

- 超音波検査

子宮に超音波をあて、子宮内の様子を画面越しに確かめる検査です。妊娠初期は膣から、妊娠中期以降はお腹の上から超音波をあてます。

経腟超音波検査の際は尿が溜まっていると鮮明に映らないため、検査前にトイレを済ませましょう。

- 問診

検査後に医師との問診があります。つわりや出血、お腹の張りなど、気になることや不安に思うことを質問することができます。

その他、病産院によって以下の検査が行われることもあります。

- ノンストレステスト(NST)

妊娠後期に行われます。お腹にセンサーを付け、分娩監視装置という機器で子宮の収縮や赤ちゃんの心音や胎動をチェックし、赤ちゃんが元気かどうかを調べます。

- 血液検査

血液型や、HIVなどの感染症や貧血がないか、風疹の抗体がどれくらいあるかなどを調べます。

持ち物と服装

妊婦健診の持ち物とおすすめの服装を紹介します。

持ち物リスト

- 健康保険証

- 基礎体温表、または最終月経開始日のメモ(初診のみ)

- 母子健康手帳(妊娠確定後)

→ 受取り方はこちらの記事を参考 - 公費補助券(妊娠確定後)

→母子健康手帳受取りの際にもらう - 筆記用具

- 現金

おすすめの服装

妊娠初期は内診、膣からの超音波検査があるためワンピースやスカートがおすすめです。妊娠中期以降はお腹の上からの超音波検査や子宮底長測定があるため、上下セパレートの服装がおすすめです。

費用に関すること

健診費用

健診内容によって異なりますが、おおよその目安は以下と言われています。妊婦健診は保険適用外のため高額になります。

初診 :5,000円~10,000円

2回目以降:5,000円~8,000円

血液検査などの診査以外の検査:30,000円

おおよその健診回数が14回のため、

10万~15万円程度かかることがわかります。

ですが、自治体より助成金が出る(=公費補助券を使用することができる)ため、実際の負担額はもっと少なくなります。

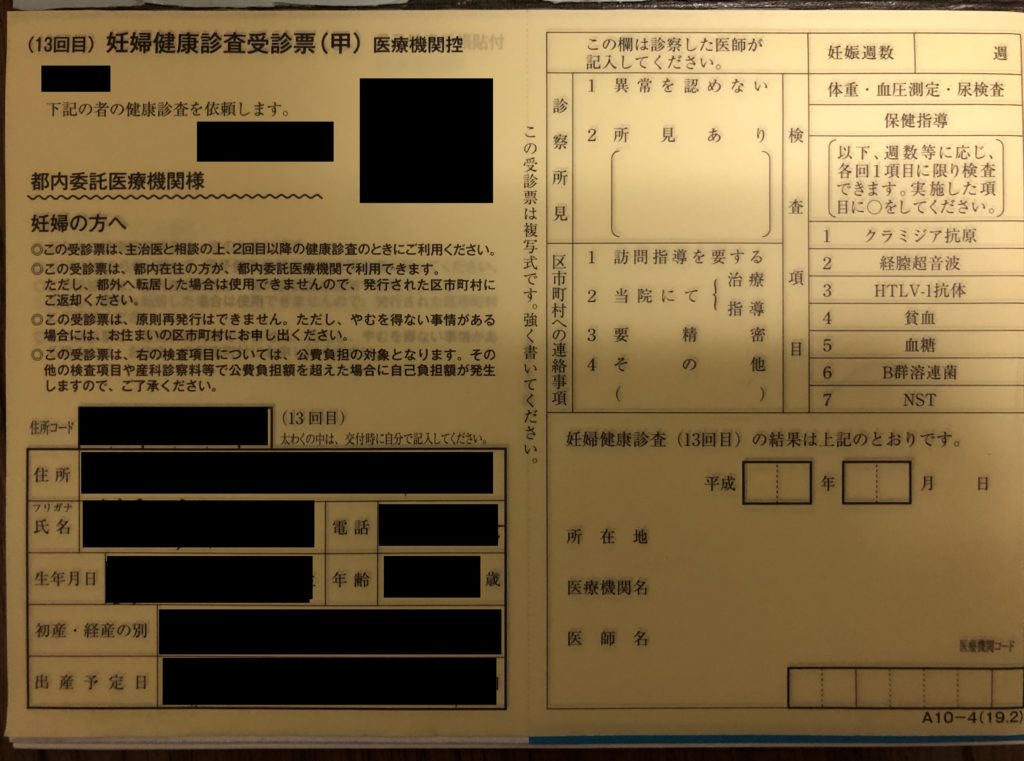

公費補助券

- 受け取り方法

妊娠確定後、自治体で母子手帳と一緒にもらえます。

- 使用方法

必要事項をあらかじめ記載しておき、健診のときに病産院に提出することで、健診費用の補助を受けることができます。補助券を使用できる検査は自治体によって異なります。助成額を超える額および、補助券を使用できない検査項目は自己負担になります。

- 助成金額

負担額は自治体によって異なります。

厚生労働省HPで各自治体の平均金額が参照できます。

全国平均は105,734円です。(令和元年10月1日時点)

- 注意事項

‐紛失等をしても、原則再発行はできません。

‐引越した場合、引越し前の補助券は利用できず、引越し先の自治体で交換手続きを行います。金額ではなく、枚数での交換になります。

‐里帰り出産等で、補助券を発行した自治体とは異なる自治体で妊婦健診を受診した場合は、払い戻しを受けることができます。

医療費控除

家族全員でかかった医療費の合計(自己負担額)が1年(1月1日~12月31日)で10万円を超えた場合、確定申告で税金が戻ってくる制度です。妊婦健診費用や通院時の電車、バス代も控除対象になるため、領収書を取っておきましょう。

控除対象例:妊婦健診費、出産入院費、治療のための薬代、通院時の電車・バス代、緊急時の通院・入院用タクシー代、不妊治療の費用等

控除対象外例:出産入院用の日常用品代、無痛分娩のための講座受講料、妊娠検査薬代、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代、赤ちゃんのおむつ代等

私の体験談

私の健診期間、回数、費用は以下の通りでした。

【期間】妊娠2ヶ月(5週)~10ヶ月(37週)

【回数】14回

【費用】

合計 143,720円

公費補助券利用 75,200円

————————————

自己負担額 68,520円

費用の内訳は以下の通りでした。

私の場合、途中で病院を変更したこともあり、初診代や血液検査が多くかかっています。

初診 :10,000円(クリニック)、12,000円(大学病院)

2回目以降:5,000円(クリニック)、6,000円(大学病院)

その他検査:44,150円(血液検査、超音波スクリーニング、膣の培養検査、NST)

※超音波スクリーニング:見るべきポイントを決めて胎児に異常がないかをチェックする。検査手順は妊婦健診における超音波検査とほぼ同様だが、より解像度が高いため、通常の超音波検査による見落としをなくすことを目的としている。

まとめ

妊婦健診は妊娠月齢によって受診内容や受診回数が異なり、出産まで合計14回程度受診することになります。健診費用は保険適用外のため高額ですが、自治体からの助成で自己負担額を減らすことができます。

コメント